Archiv 2025

Drei Tage Erinnerung, Begegnung und Freundschaft:

Ehepaar Davidson erneut zu Besuch in Dülmen

Es waren drei Tage voller bewegender Begegnungen, intensiver Gespräche und lebendiger Erinnerung: Zum zweiten Mal nach 2023 besuchten Kathi und Hans Davidson die Stadt Dülmen – die Heimat von Hans’ Vater Dolf und dessen Geschwister sowie seinen Großeltern Bertha und Isidor Davidson. Die Familie lebte einst in der Lüdinghauser Straße, wo heute sechs Stolpersteine an ihr Schicksal erinnern.

Der Besuch stand im Geist gelebter Freundschaft. „Hans hat uns von Anfang an als seine Freunde bezeichnet“, so eine Teilnehmerin des Programms. Der erneute Besuch war ein herzliches Wiedersehen und ein gemeinsames Erinnern.

Begrüßung und Vortrag

Begleitet wurde das Ehepaar Davidson von Vertreterinnen und Vertretern der Hermann-Leeser-Schule, der Kirchengemeinde St. Viktor, der Stadt Dülmen sowie des Heimatvereins. Am Dienstagmorgen wurden sie beim Frühstück in der Hermann-Leeser-Schule von Bürgermeister Carsten Hövekamp willkommen geheißen. Im Anschluss sichtete Hans Davidson gemeinsam mit Stadtarchivar Stefan Sudmann historische Unterlagen aus dem Familienarchiv – Briefe, Fotos und persönliche Dokumente, die über Jahrzehnte hinweg aufbewahrt wurden.

Am Abend erzählte Hans Davidson im einsA in einem eindrucksvollen Vortrag die Geschichten zweier Mädchen aus seiner Familie: Femmy und Vera. In Ich-Perspektive schilderte er Femmys Deportation nach Auschwitz und Veras Jahre im Versteck. Die Erzählweise war ebenso eindringlich wie bewegend. Viele Zuhörende waren tief berührt – bedauerlich war jedoch, dass trotz der Aktualität des Themas nur wenige jüngere Menschen den Weg zur Veranstaltung fanden.

Schülerdialog in Münster

Am Mittwoch ging es nach Münster zur Gedenkstätte Villa ten Hompel. Dort traf die Dülmener Gruppe, zu der auch Schüler und Schülerinnen der Hermann-Leeser-Schule gehörten, auf eine Schülergruppe des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums aus Münster. Im Mittelpunkt stand ein intensiver Austausch über Hans Davidsons Familiengeschichte und seine Erfahrungen als Jude in der Nachkriegszeit. Besonders beeindruckend: Die Offenheit und das aufrichtige Interesse der Schülerinnen und Schüler.

Nach der Führung durch das Gebäude – einst Sitz der Ordnungspolizei im NS-Staat – erinnerte Historiker Stefan Querl an Fritz Bauer, den Initiator des Auschwitz-Prozesses, und dessen mutigen Einsatz für Gerechtigkeit. Ein Zitat Bauers bleibt besonders im Gedächtnis:

„Man muss auch bereit sein, gegen den eigenen Staat zu handeln, wenn Recht und Menschlichkeit es gebieten.“

Am Domplatz begrüßte Pfarrer Markus Trautmann die Gruppe. Er erläuterte anhand zweier Kunstwerke das Wirken von Kardinal Clemens August Graf von Galen, der wegen seines mutigen Widerstands gegen das NS-Regime als „Löwe von Münster“ bekannt wurde. Das Standbild von 1978 zeigt ihn in aufrechter Haltung mit segnender Geste. Die Kreuzigungsgruppe von 2004 verknüpft christliches Leidensmotiv mit historischen Figuren, darunter von Galen als Evangelist Johannes und Jan van Leyden als Symbol für religiösen Fanatismus. Pfarrer Trautmann zitierte den Philosophen Karl Popper:

„Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle.“

Ein eindrücklicher Hinweis darauf, wie gefährlich ideologischer Absolutismus werden kann – gestern wie heute.

Nach dem Besuch am Domplatz führte der Weg weiter zur Synagoge Münster. Nach einer kurzen Führung durch den Gebetsraum wurde die Gruppe im Shalom-Saal herzlich mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde empfangen. Dort berichteten Gemeindemitglieder über die Entwicklung und den Wandel der jüdischen Gemeinde in Münster.

Ein besonders eindrücklicher Moment ergab sich für die Schülerinnen und Schüler schon beim Eintreffen: Zwei Polizeifahrzeuge vor dem Eingang machten sichtbar, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen jüdisches Leben heute stattfinden muss. Für viele wurde hier deutlich, dass Antisemitismus nicht nur ein Thema der Vergangenheit ist – sondern Teil einer bedrückenden Gegenwart. Der Besuch vermittelte dadurch nicht nur historische Erkenntnisse, sondern auch ein tiefes Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen jüdischen Lebens in Deutschland.

Lernort Visbeck und persönliche Spuren

Am Donnerstag ging es wieder mit Schülerinnen und Schülern des 8. Jahrgangs zum Lernstandort Visbeck. Joachim Holländer führte zweisprachig und mit großer Leidenschaft durch das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots, das heute als außerschulischer Lernort dient. Besonders anschaulich erklärte er anhand eines selbst gebauten Modells die Struktur und Funktion des Geländes – ein Lernort, der nicht nur Geschichte vermittelt, sondern auch deutsch-amerikanische Verbindungen erfahrbar macht.

Der letzte Programmpunkt war ein Spaziergang rund um die Viktorkirche und zu den Stolpersteinen der Familien Salomon (Josef Salomon war der Bruder von Berta Davidson) und Davidson, wo Hans weiße Rosen ablegte.

Mit Hilfe alter Familienfotos wurden die Standorte der abgebildeten Personen sowie des Fotografen rekonstruiert. Sichtlich bewegt sagte er zu diesem Rundgang:

„Everything I've experienced these days has been very, very good. But what you've shown me now has been grateful. I'm very touched. Thank you.“

Digitales Mahnmal zu Angriffen auf jüdische Friedhöfe

In einem bundesweit ausgerichteten Projekt dokumentiert das „Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte“ der Universität Duisburg-Essen Schändungen jüdischer Grabstätten. Über 2000 Fälle von beschmierten, beschädigten oder zerstörten Grabsteinen konnten bislang auf der digitalen Plattform des Projekts „Net Olam“ >>> zusammengetragen und veröffentlicht werden. Entstanden ist ein digitales Mahnmal, das den Antisemitismus mit nur wenigen Klicks veranschaulicht. Eine eigene Karte illustriert, wann und wo es Angriffe auf jüdische Friedhöfe gegeben hat. „Antisemitismus ist kein abgeschlossenes Kapitel der deutschen Geschichte, sondern reicht bis in die Gegenwart“, meint Projektleiter Dr. Helge-Fabian Hertz. „Gerade in Zeiten zunehmender antisemitischer Angriffe ist es wichtig, darauf hinzuweisen.“ Für das digitale Mahnmal haben die Beteiligten in Presseartikeln und Archivbeständen recherchiert. Außerdem führten sie Gespräche mit jüdischen Landesverbänden und den Landeskriminalämtern, um so einen noch nie da gewesenen Datensatz zu erstellen. Die Plattform "Net Olam" soll Antisemitismus sichtbar machen und auf die Friedhof-Schändungen aufmerksam machen. Auf diese Weise sollen letztlich jüdische Friedhöfe geschützt werden, denn ein öffentliches Bewusstsein und eine geschulte Sensibilität können helfen, künftige Angriffe auf jüdische Friedhöfe zu verhindern. Neue Fälle können über die Mail-Adresse „Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!“ gemeldet werden.

Dülmener Heimatverein beschenkt Sechstklässler

Knapp 500 Jungen und Mädchen des 6. Jahrgangs sämtlicher weiterführenden Schulen in Dülmen wurden in den Wochen rund um Pfingsten mit einem besonderen Buch beschenkt: Der Dülmener Heimatverein hat das Buch „Ein besonderer Schatz“ über das Schicksal der Dülmener Familie Pins in diesem Frühjahr nachdrucken lassen, um es weiten Kreisen der Heranwachsenden zukommen zu lassen. „Dem Heimatverein Dülmen ist es wichtig, für ein gutes Miteinander einzutreten“, schreibt Erik Potthoff, der Vorsitzende des Heimatvereins, in einem Brief >>> an die Jungen und Mädchen. „Und das heißt auch: an Zeiten zu erinnern, in denen Mitmenschen schlecht behandelt wurden, um daraus zu lernen. Etwa in der Zeit des Nationalsozialismus.“

Reisebericht: Krakau und zur 80-jährigen Befreiung Auschwitz

In der vergangenen Woche war ich mit Emmausreisen unter dem Titel „Krakau und zur 80-jährigen Befreiung Auschwitz“ in Krakau und Umgebung unterwegs. Unser geistlicher Reisebegleiter, Pfarrer Klemens Schneider, stellte die Reise zu Beginn unter folgendes Zitat von Richard von Weizsäcker:

„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.“

Hinter mir liegen eindrucksvolle und bewegende Tage – Tage voller Kontraste. Auf der einen Seite die lebendige, kulturell reiche Stadt Krakau mit ihrer langen Geschichte, auf der anderen Seite das erschütternde Gedenken an einem der dunkelsten Orte der Menschheitsgeschichte: dem ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz.

Besonders berührt hat mich eine kurze Andacht in einer Baracke von Birkenau. Nur wenige Stunden später feierten wir mit der Reisegruppe eine heilige Messe im hellen, modernen Kloster von Łagiewniki. Pfarrer Schneider griff diesen starken Gegensatz zwischen der Unbarmherzigkeit, der wir in Auschwitz-Birkenau begegneten, und dem Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit eindrücklich in seiner Predigt auf.

Bei der Führung durch das jüdische Viertel Kazimierz zeigte uns unsere Reiseleiterin Anja nicht nur die Synagogen und geschichtsträchtigen Gebäude, sondern auch einige Hinterhöfe und Hausfassaden – Drehorte aus Schindlers Liste. Am Abend sahen mein Mann und ich uns im Hotel den Film über einen Streamingdienst noch einmal an. Dabei wurde noch einmal mehr deutlich: Es handelt sich nicht um bloße Filmkulissen, sondern um reale Orte des Geschehens. Orte, die vom Grauen zeugen. Orte, an denen Verbrechen an der Menschheit begangen wurden.

Auschwitz-Birkenau kannte ich bisher nur aus Dokumentationen, Filmen und Fotobänden – doch dieser Ort lässt sich nicht aus der Distanz begreifen. Wer die Gedenkstätte besucht, wird auf eine Weise berührt, für die Worte kaum ausreichen. Berge von Kinderschuhen, Haaren, Koffern und Brillen zeugen vom Schicksal unzähliger Opfer. Und doch ist all das nur ein kleiner Ausschnitt der unfassbaren Realität, die sich hier abgespielt hat.

Bei allem äußeren Grauen, das sich in den Baracken, den Gaskammern und den Spuren der Opfer zeigt, stellt sich mir vor allem eine innere, drängende Frage: Wie konnte es geschehen, dass Menschen anderen Menschen dies antun konnten? Wie sehr muss man Gott aus dem eigenen Leben verdrängt haben, um jegliches Mitgefühl, jedes Gewissen, jede Menschlichkeit zu verlieren?

Es erschüttert mich zutiefst, dass die Täter offenbar keinerlei Skrupel, kein Unrechtsbewusstsein mehr hatten. Ohne eine höhere Orientierung, ohne die Achtung vor der Würde jedes Menschen, wird der Mensch selbst zur größten Bedrohung für die Menschheit.

Gerade an einem Ort wie Auschwitz-Birkenau wird mir bewusst, wie wichtig die Ausrichtung an einen Gott ist, der das Leben schützt und die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt stellt. Der Mensch ist zu unvorstellbarem Bösen fähig, wenn er Gott aus seinem Leben verbannt – aber er ist auch zu unermesslichem Guten fähig, wenn er sich an Gottes Gebot der Nächstenliebe orientiert.

Während der Reise waren besonders Walter und Hermann Davidson aus Dülmen, die in Auschwitz ermordet wurden, in meinen Gedanken und Gebeten. Ihr Neffe Hans wird uns bald wieder in Dülmen besuchen. Die zeitliche Nähe zwischen der Fahrt nach Krakau und dem bevorstehenden Besuch des Ehepaars Davidson lässt mich nicht los. Sie macht mir noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, die Erinnerung wachzuhalten und die Geschichten der Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Christiane Daldrup

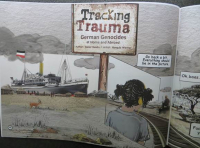

Bildergeschichte zu Joseph Bendix

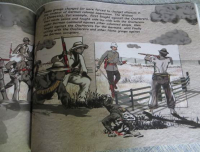

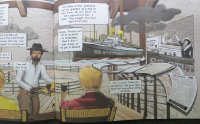

Daniel Bendix, Nachfahre aus der weitverzweigten Dülmener Bendix-Familie, widmet sich in einer jüngst erschienen „Graphic Novel“ dem historisch komplexen Phänomen, dass ab dem 19. Jahrhundert auch jüdische Deutsche an der kolonialen Ausbeutung Afrikas beteiligt waren. Bendix‘ Darstellung mit dem Titel „Tracking Trauma“ („Verfolgt vom Trauma“) wurde vom namibischen Künstler Hangula Werner grafisch gestaltet und ist eine von insgesamt neun Beiträgen in dem Sammelband „Episodes from a Colonia Present“ („Episoden aus einer kolonialen Gegenwart“).Alle neun „Graphic Novels“ des Buches sind von den Lebensgeschichten des 15-köpfigen Teams aus Namibia, Mexiko, China, Kanada, Indien, Deutschland und dem Baskenland inspiriert. Daniel Bendix skizziert die Rolle des Dülmener Juden Joseph Bendix, der 1905 als Offizier einer „Schutztruppe“ am Krieg bzw. am Genozid an den Herero und Nama teilnahm und in den Kämpfen fiel. Eine Generation später wurden zahlreiche Mitglieder der Familie Bendix im Holocaust ermordet. Andere, etwa Josephs Neffen Bernhard und Walter Bendix, flohen mit dem Passagierschiff „Stuttgart“ nach Südafrika und erwarben später Land im Apartheid-Namibia.

Der Kolonialismusforscher Daniel Bendix hat sich dieser widersprüchlichen familiären Verflechtung angenommen. In der Bildergeschichte lässt er auf einer Farm die beiden Genozide aufeinandertreffen: Der Farmarbeiter Frederick, ein Nama, leidet unter seinem brutalen „Baas“. Die Erzählung ist im Süden des heutigen Namibia angesiedelt. Das Land, auf dem Frederick lebt, war einst im Besitz seiner Vorfahren. Während des von den deutschen Kolonialherren in den Jahren 1904 bis 1908 verübten Genozids wurden die Nama enteignet. Indes studiert die Tochter des Farmbesitzers die Geschichte ihres jüdisch-deutschen Familienverbandes: Erst profitierten dessen Mitglieder vom deutschen Kolonialsystem, doch dann wurden viele von ihnen in der Shoah umgebracht oder migrierten nach Südafrika. Die Tochter des wohlhabenden weißen Farmbesitzers, der seine jüdische Abstammung verdrängt hat, und der Nama-Farmarbeiter entdecken, was das Leid ihrer Vorfahren verbindet, während sie selbst sich sozial in so krass unterschiedlicher Lage befinden – denn die genozidale Enteignung wurde nie repariert. Erinnern müsse Gerechtigkeit bedeuten, so die Schlussfolgerung in Bendix’ Kurzerzählung „Tracking Trauma“. Die von Bendix thematisierte „Ethik des Vergleichs“ ist ein schwieriges Terrain. Doch kann als Richtschnur dienen: Vergleiche gelingen dann, wenn sie von einer Haltung der Solidarität mit allen betroffenen Opfern motiviert sind. Die Unterschiede zwischen Verbrechen, auch zwischen Genoziden, werden dadurch nicht nivelliert.

Die Story basiert auf der persönlichen Familiengeschichte von Daniel Bendix, dessen Verwandte bis heute eine Farm in Namibia besitzen.Daniel Bendix ist Dozent für Global Development, tätig am Fachbereich Christliches Sozialwesen der Theologischen Hochschule Friedensau. Er hat sich insbesondere mit den Auswirkungen kolonialer Machtverhältnisse auf die deutsche Entwicklungspolitik im In- und Ausland beschäftigt.

Wichtiges Element eines „mobilen Denkmals“

Eine historische Sackkarre aus dem Hamburger Hafen gelangte jüngst nach Dülmen. Sie soll einmal einen wichtigen Bestandteil eines Film- und Gedenkprojektes sein, das an das Schicksal der jüdischen Familie Pins aus Dülmen erinnert. Denn der bundesweite Wettbewerb „MemoRails Halt! Hier wird an NS-Geschichte erinnert“ prämiert und unterstützt Ideen, um Bahnhöfe und Bahnstrecken als Erinnerungsorte jüdischer Emigration oder Deportation neu ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Doch noch heißt es: Warten! Erst im August wird die Fachjury des bundesweiten Förderverfahrens eine Entscheidung mitteilen. Bis dahin wird die vom Dülmener Heimatverein maßgeblich betreute Wettbewerbsbeteiligung mit der Antragsnummer Az.250.133 und dem Arbeitstitel „Strecke der vergeblichen Hoffnung. Eine mobile Erinnerung an die jüdische Familie Pins“ eingehend geprüft und bewertet.

Um was geht es bei dem eingereichten Ideenbeitrag aus Dülmen? Eine künftige Videoarbeit soll dauerhaft, doch an wechselnden Orten im öffentlichen Raum, über die Auswanderungsbemühungen von Louis, Jenny und Johanna Pins informieren. Herzstück bzw. maßgebliches Strukturelement einer solchen Videoarbeit wäre die komplette filmische „Reise“ auf jener Zugstrecke, die von Dülmen über Münster, Osnabrück und Bremen nach Hamburg führt – entweder in Echtzeit von dreieinhalb Stunden oder im Zeitraffer. Eine solche aus dem Cockpit der Bahn heraus gefilmte „Führerstandmitfahrt“ ist heute im Internet ein verbreitetes Genre bei Naturliebhabern und Eisenbahnfreunden weltweit: Gerade hier wäre die im bundesweiten Förderprogramm vorgesehenen Unterstützung durch die Deutsche Bahn AG eine unabdingbare Voraussetzung, aber auch die Gewährleistung guter Ergebnisse. Weitere Einzelheiten können derzeit nicht öffentlich kommuniziert werden. Aber der Heimatverein Dülmen hat in seiner Vorstandssitzung am 3. April 2025 die Absicht zum Ausdruck gebracht, diese Idee zu unterstützen und etwa als Antragsteller für Fördergelder grundsätzlich zur Verfügung zu stehen.

Die besagte Videoarbeit soll als „filmische Gedenkstätte“ im öffentlichen Raum, zunächst im oder am Dülmener Bahnhofsgebäude, aufgestellt und zu bestimmten Zeiten oder als Dauerschleife präsentiert werden. Und hier kommt die historische Sackkarre ins Spiel: Dieses mobile Denkmal – mittels eines Displays in einer rekonstruierten hölzernen Reisekiste installiert – soll nach einer Zeit in Dülmen an weiteren Bahnhöfen im Münsterland bzw. an den Bahnhöfen von Münster, Osnabrück, Bremen und Hamburg „abgestellt“ und dort jeweils für einige Zeit besucht werden können. Erläuterungstafeln an der Kiste erklären das Projekt und ermuntern zum Verweilen. Aber wie gesagt: Mehr soll derzeit nicht verraten werden – zumal die gesamt Idee ja erst noch realisiert werden muss. Die jüngst bei einem Antiquitätenhändler in Bremen erworbene Sackkarre stammt aus der Zeit vor 1945. Es handelt sich um ein „dampfgebogenes“ Holzgestell mit eisernen Beschlägen und eiserner Tragfläche; die Räder dürften jüngere Ergänzungen sein. Ein originales Aluminiumschild trägt die Aufschrift: „Wilhelm Kelle – Speicherbedarf – Hamburg“. Sollte die bei „MemoRails Halt!“ eingereichte Wettbewerbsidee keine Anerkennung und damit Durchführung erfahren, würde die Sackkarre wieder weiterverkauft – oder als „Symbol der vergeblichen Hoffnung“ im Dülmener Gedenkort „Keller Pins“ ausgestellt. Doch die Initiatoren sind zuversichtlich.

Historisches Foto: Hamburg auf den Barrikaden | Generationengespräch

Dülmen, Börnste und die Kolonien

LWL-Ausstellung in Dortmund erwähnt Clemens Bickert und Joseph Bendix.

Seit dem vergangenen Sommer bzw. bis zum 26. Oktober 2025 widmet sich eine Ausstellung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in der Zeche Zollern in Dortmund den Spuren des deutschen Kolonialismus in Westfalen. Unter dem Titel „Das ist kolonial“ thematisiert die informative Schau „Westfalens (un)sichtbares Erbe“: Menschen aus der Region zogen als Missionare, Farmer oder Soldaten in die Kolonien. Unternehmer und Industrielle trieben die deutsche Kolonialpolitik voran, Kaufleute handelten mit Kaffee und Tee. Bürgerinnen und Bürger engagierten sich in Kolonial- und Missionsvereinen, gingen zu Völkerschauen, spendeten für Denkmäler oder benannten Straßen nach kolonialen Akteuren. „Die Folgen des Kolonialismus wirken bis heute nach und prägen unsere Gesellschaft“, so heißt es in einem einführenden Text zur Ausstellung. Unter diesen Gesichtspunkten zeigt eine interaktive Landkarte Denkmäler und Inschriften in ganz Westfalen, in denen das koloniale Erbe seine Spuren hinterlassen hat – so auch in der Stadt Dülmen und in der Bauerschaft Börnste.

Auf dem eben erst neu gestalteten Kriegerdenkmal nahe der Rekener Straße in Dülmen-Börnste steht der Name von Clemens Bickert. Der Angehörige des Leibhusaren-Regiments Nr. 1 starb 1905 in Windhuk – nicht im Kampf, sondern an Typhus. Der Kolonialkrieg gegen die Herero in Deutsch-Südwestafrika wird hier, wie andernorts auch, in eine Traditionslinie mit den „nationalen“ Kriegen von 1870/71 und 1914-18 gestellt.

Dieses koloniale Verständnis findet sich auch am Kriegerdenkmal an der Lüdinghauser Straße in Dülmen von 1897. Dort gelten die meisten Einträge jenen Soldaten, die in den Kriegen von 1864, 1866 und 1870/71 ihr Leben verloren. Einzig Joseph Bendix, Regierungsbaumeister und Leutnant der Reserve, starb 1904 im Krieg gegen die Herero in Deutsch-Südwestafrika. Der 1874 in Dülmen geborene Bendix war einer der wenigen Juden im Offiziersrang im Kaiserreich.

Erinnerungsarbeit im Nahraum der Hermann-Leeser-Schule

In den letzten Wochen hat die Klasse 10a mithilfe der Publikation „Hier wohnte… Auf den Spuren von Dülmener NS-Opfern“ und dem Internet über verschiedene Einzelschicksale von jüdischen Bürgern während der NS-Zeit recherchiert. Während der Arbeiten bekamen die Schülerinnen und Schüler nochmal einen neuen emotionalen Zugang zum Thema Nationalsozialismus. Im Rahmen eines Stolpersteinrundgangs durch die Dülmener Innenstadt präsentierte die Klasse ihre Ergebnisse.

Quelle: Instagram/Hermann-Leeser-Schule

Besuch in Zwolle bringt Brief über alte Freundschaft ans Licht

Am vergangenen Sonntag machten sich Christiane und Jürgen Daldrup auf den Weg nach Zwolle, um Hans und Kathy Davidson zu besuchen. Das Ehepaar verbringt dort wieder einige Monate im Elternhaus von Hans, bevor es nach Kalifornien zurückkehrt.

Hans Davidson hütet dort einen kleinen Schatz: zahlreiche historische Unterlagen und Fotografien seiner Familie aus der Dülmener Zeit – Erinnerungen an seinen Vater, dessen Geschwister und Eltern. Viele dieser Dokumente hat er leihweise mit nach Dülmen gegeben, damit sie gesichtet, digitalisiert und dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt werden können.

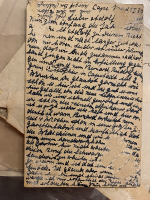

Besonders berührend ist ein persönlicher Brief, der inmitten der Unterlagen entdeckt wurde. Er zeugt von einer Freundschaft zwischen den Familien Davidson und Bendix, die einst in Dülmen lebten. Der Brief wurde ins Englische übersetzt und inzwischen an Hans Davidson sowie an Mark Bendix in Kanada per E-Mail geschickt. Vielleicht beginnt durch diesen Brief eine neue Verbindung – geboren aus der Geschichte ihrer Vorfahren.

Brieftext:

Lieber Adolf,

nun zum Anfang des Jahres sollst auch Du lieber Adolf zu Deinem Recht kommen und nach langer Zeit was vom mir hören. Leider ist unser Wunsch nun, dass wir beide zusammen nach Holland gingen nicht in Erfüllung gegangen und sind nun Bernard, Rudolf Eichengrüns Vetter und ich hier in Kapstadt seit 2. November (?). Du glaubst gar nicht wie schön es hier ist und wie gut es uns hier gefällt. An die neue Lebensweise hier haben wir uns schnell gewöhnt und sind wir schon die reinsten Afrikaner. Dort ist es jetzt sicher sehr kalt und hier sehr deutlich warm. Bernard arbeitet nun seit 4 Wochen schon in einer großen Zigarettenfabrik und beaufsichtigt dort die Maschinen und wir lernen nun einen handwerklichen Beruf, da wir als Gärtner (?) hier nicht arbeiten können, da diesen Beruf die Schwarzen …

Landwirt zu arbeiten ist….

Zu warm und ist dort ein …

Einöde. Ich glaube aber, wenn …

Jahre hier bin und etwas …

Werde ich mir hoffentlich die Reise …

Mal erlauben können. Nun hoffe ich, dass Du noch in Dülmen bist und diese Karte bekommst. Außerdem hoffe ich, dass Du wieder schreibst damit ich weiß wo du bist und ich Dir dann einen langen Brief schreiben kann über alles was ich in letzter Zeit erlebt habe. Sehr würde ich mich freue, wenn Du alle Bekannten von mir grüßt und wer noch dort ist mir schreibt. Friedel schrieb mir vorige Woche, dass Eure Hanna schon wusste von Dülmen her, dass wir hier sind.

Nun hoffe ich, dass Du meinen Absender lesen kannst und recht bald schreibst. Grüße besonders Deine Eltern, Walter und Frau … und sei herzlichst gegrüßt von Freund Walter Bendix.

Absender: Walter Bendix

Bei Straßburger

Cape Town (Kapstadt)

South Africa Hope Street 109

Freundliche Grüße auch an Ihre Eltern

Margot Levi (Recklinghausen) – (?)

Zeitgemäße Erinnerungsarbeit

In diesen Tagen, rund um den 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, wird intensiv die Frage diskutiert, welche Zukunft eine qualifizierte Gedenkkultur in Deutschland hat. Die einschlägigen Studien und Befragungen, nicht nur unter jüngeren Deutschen, sind da ernüchternd. In diesem Zusammenhang würdigt Robert Schneider, Leiter der Dülmener Hermann-Leeser-Realschule, die Initiative des Dülmener Heimatvereins, den diesjährigen Zehntklässlern eine Publikation zu den in Dülmen verlegten Stolpersteinen zu schenken. Neben diesem klassischen Print-Format weist Schneider auf die Social Media (etwa Instagram) hin, um entsprechende Themen zu platzieren und ein Geschichtsbewusstsein auch unter jungen Leuten zu fördern. Insbesondere der Stolpersteine-Aktion fühlt sich die Hermann-Leeser-Schule seit vielen Jahren verbunden. Für Robert Schneider ist es eine eindrucksvolle Bestätigung der an seiner Schule praktizierten Erinnerungspädagogik, „dass unser Instagram-Beitrag vom 7. November 2024 zum Thema Stolpersteine bereits 4.224 mal aufgerufen wurde. Kein Beitrag der Hermann-Leeser-Schule hatte bisher so viele Klicks!“ Und er ist sich sicher: „Wir erreichen mit dieser Thematik sicherlich viele Menschen.“