Archiv 2025

Neues Objekt in LWL-Ausstellung Paderborn

In der LWL-Sonderausstellung „1250 Jahre Westfalen“ in der Paderborner Kaiserpfalz befindet sich seit einigen Wochen ein neu hinzugekommenes Exponat: Ein kleiner Siegelstempel aus dem 17. Jahrhundert, verziert mit einer geheimnisvollen hebräischen Inschrift sowie einem Tier mit Geweih. Ein Ehepaar aus Nieheim im Kreis Höxter fand das Stück bei einem Spaziergang und übergab den Fund an Fachleute beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Bei dem in einem Wald aufgefundenen Objekt handelt es sich um einen Siegelstempel aus dem 17. Jahrhundert, der zur Beurkundung offizieller Dokumente zum Einsatz kam. Die hebräische Inschrift lautet: „Jakob Abraham Sohn des Samuel Schalom“. Der neu entdeckte Siegelstempel ergänzt die Darstellung der westfälischen Geschichte in der Sonderausstellung zum 1250-jährigen Jubiläum der Region und ist ein Bespiel für die Vielschichtigkeit Westfalens und seiner Bewohner. Die LWL-Ausstellung – auf der hineinschauen.org-Startseite vorgestellt – ist noch bis zum 1. März 2026 zu sehen. Dort wird auch eine Thorarolle aus Paderborn, eine Sederschüssel (ein verzierter Teller für die zeremonielle Mahlzeit am Beginn des Pessach-Festes) und ein Sabbatleuchter aus Detmold präsentiert. Ferner sehen die Besucher einen großer Silberschatz aus Münster (der vermutlich vor einem Pogrom versteckt, den aber seine Besitzer nicht mehr bergen konnten), ein spätmittelalterlicher jüdischer Leuchter aus Höxter, ein als Bucheinband wiederverwendeter hebräischer Text des „Schma Israel“, (eines der wichtigsten Gebete des Judentums) sowie ein Schutzbrief für einen jüdischen Bewohner der Stadt Warburg.

Fotos: U. Grimme

Widerstandskämpfer an der Krippe

In zwei Kölner Kirchen wird in diesem Jahr die Weihnachtskrippe ergänzt: jeweils mit einer Figur, die den seligen Nikolaus Groß (1898-1945) darstellt. Nikolaus Groß stammte aus Hattingen und war zunächst Bergmann. Später wurde er Gewerkschaftssekretär und leitete die Zeitschrift der Katholischen Arbeiternehmerbewegung (KAB). Weil er Stellung gegen das NS-Regime bezogen hat, wurde er 1944 verhaftet, vom „Volksgerichtshof“ wegen „Hochverrats“ zum Tode verurteilt und im Januar 1945 hingerichtet. Seit 1930 lebte Nikolaus Groß mit seiner Familie in Köln, im dortigen Agnesviertel. In der Kirche St. Agnes steht in diesem Jahr, 80 Jahre nach dem Tod von Nikolaus Groß, eine rd. 85 cm hohe Figur des Seligen. Eine etwas kleinere Nikolaus-Groß-Figur befindet sich ebenfalls seit diesem Jahr an der „Milieukrippe“ der Kirche „St. Maria in Lyskirchen“. Bislang gibt es den seligen Nikolaus Groß schon als Krippenfigur in Paderborn und in Hattingen.

Titelbild: St. Mauritius in Hattingen, Bild oben: St. Agnes in Köln

Vor 50 Jahren starb Hannah Arendt

Am 4. Dezember ist es 50 Jahre her, dass in New York die Philosophin und Publizistin Hanna Ahrend starb. In etlichen Ortschaften des Münsterlandes (so in Bocholt, Rhede, Emsdetten, Lengerich, Harsewinkel) tragen Straßen ihren Namen. Hannah Arendt wurde 1906 geboren und wuchs in einer säkularen jüdischen Familie in Königsberg auf. Sie selbst verstand sich als eine „politische Theoretikerin“, als die sie intensiv politische Vorgänge ihrer Zeit beobachtete und gesellschaftliche Prozesse beschrieb. 1933 verließ sich Deutschland und gelangte 1941 mit ihrem Mann und ihrer Mutter über viele Umwege in die USA. Hannah Arendt widmete sich der Auseinandersetzung mit totalitären Strömungen und publizierte ihr Leben lang auch über den Nationalsozialismus und den Antisemitismus. Auch in Vorträgen und Essays sowie im Briefwechsel mit zeitgenössischen Intellektuellen legte sie ihre Analysen zur politischen Willensbildung und gesellschaftsphilosophischen Anschauungen dar.

Die Stadtbücherei Dülmen hat das Buch „Beruf Philosophin oder Die Liebe zur Welt“ in ihrem Sortiment (Signatur: Lbq 59 Prin). Der Verfasser Alois Prinz stellt in dem 1998 erschienenen Werk einfühlsam die Lebensgeschichte von Hannah Arendt vor.

Vortrag „Die Freiheit, frei zu sein“ von Hannah Arendt von 1967 erschien in Deutschland 2018 als Taschenbuch und wird von der Stadtbücherei Dülmen als Hörfassung zum Herunterladen angeboten. „Was ist Freiheit, und was bedeutet sie uns“, so fragt der Klappentext. „Begreifen wir sie nur als die Abwesenheit von Furcht und von Zwängen, oder meint Freiheit nicht vielmehr auch, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, eine eigene politische Stimme zu haben, um von anderen gehört, erkannt und schließlich erinnert zu werden? Und: Haben wir diese Freiheit einfach, oder wer gibt sie uns, und kann man sie uns auch wieder wegnehmen?“

NRW bewirbt sich als Standort für Yad Vashem-Außenstelle

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich an einem innerdeutschen Wettbewerb um die erste Außenstelle der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Der Landtag in Düsseldorf billigte am 27. November mit den Stimmen aller Fraktionen einen entsprechenden Antrag. Darin heißt es, die Landesregierung solle sich intensiv dafür einsetzen, dass NRW zum Standort eines „Yad Vashem Education Center“ werde. 2023 wurde die Idee zur Errichtung eines Holocaust-Bildungszentrums in Deutschland bei einem Treffen des damaligen Bundeskanzlers Scholz mit dem Yad Vashem-Vorsitzenden Dayan erstmals formuliert. Die derzeit regierende Koalition aus Unionsparteien und SPD hat auf Bundesebene das Ziel formuliert, in Deutschland ein solches Zentrum zu gründen. Der Name wird an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem anknüpfen. In einer von der Bundesregierung unterstützten Machbarkeitsstudie sind neben NRW auch Bayern und Sachsen als potenzielle Standorte in der engeren Wahl. Die finale Entscheidung wird bei Yad Vashem in Jerusalem liegen. In dem Buch „Im Bündel des Lebens“ wird auf S. 46 >>> die besondere Beziehung Dülmens nach Yad Vashem geschildert.

Von Qumran nach Caraveli

Ein kleines Erinnerungsstück aus dem Heiligen Land gelangte in diesen Tagen in die peruanischen Anden. Dort wird es künftig in Caraveli einem Studiensaal der „Missionsschwestern vom lehrenden und sühnenden Heiland“ als Anschauungsobjekt bei der alttestamentlichen Exegese verwendet. Es handelt sich um die Miniaturkopie eines Tonkruges, in dem über Jahrhunderte die 1947 entdeckten Schriftrollen von Qumran aufbewahrt wurden. Ein früheres Exponat, ein Souvenir vom Toten Meer, war unlängst in die Brüche gegangen. Nach ihrem Besuch in Dülmen rund um den 3. Oktober konnten zwei Ordensfrauen ein passendes Ersatzstück in Empfang nehmen. Dieses wurde 2021 in dem Buch „Im Bündel des Lebens. Jüdische und alttestamentliche Spuren in Dülmen“ (S. 31) >>> eingehend beschrieben.

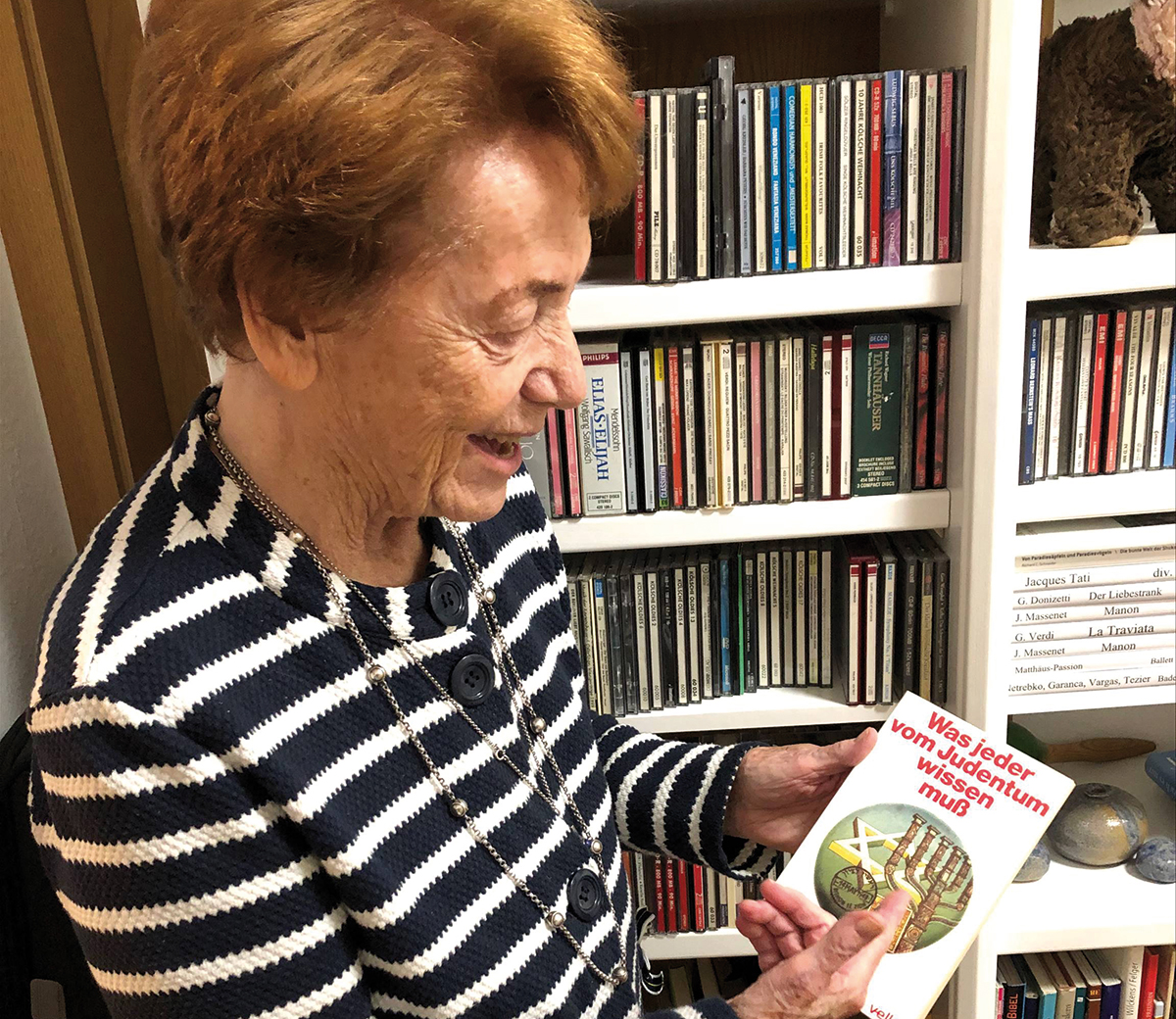

Eine Liebhaberin des Judentums

Sie trug den biblischen Namen Elisabeth, sie starb am Vorabend zum Gedenktag „Unserer Lieben Frau von Jerusalem“ – und sie liebte das Alte Testament und das Heilige Land: Im Alter von 93 Jahren starb am 21. November 2025 in Dülmen die frühere Lehrerin Elisabeth Heitkamp. Als Pädagogin war es ihr zeitlebens ein Anliegen, über die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens aufzuklären und zur Auseinandersetzung mit dem Judentum zu motivieren. Zweimal besuchte sie Israel. Bereits 2021 wurde Elisabeth Heitkamp in dem Buch „Im Bündel des Lebens. Jüdische und alttestamentliche Spuren in Dülmen“ ( S. 43) >>> gewürdigt.

Jüdisches Gedenken beim Volkstrauertag

Seit einigen Jahren beteiligt sich beim jährlichen Gedenkakt zum Volkstrauertag auf der niederländischen Kriegsgräberstätte Ysselsteyn auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinschaft. Dass auch in diesem Jahr (2025) neben Vertretern aus Politik und Gesellschaft ein jüdischer Rabbiner am Gedenkakt in Ysselsteyn teilnahm, geht auf eine Kontroverse im Jahre 2020 zurück. „Stoppt den deutschen Gedenktag in Ysselsteyn“, forderte damals Oberrabbiner Binyomin Jacobs in einer Kolumne am 13. Oktober 2020 in der „New Israelite Weekly“ (NIW), da es „zu viele Kriegsverbrecher“ auf dieser größten deutschen Auslandskriegsgräberstätte gebe. Der Friedhof Ysselsteyn, so Jacobs, sei „eine Ansammlung von SS-Schergen, holländischen SD-Männern, Kollaborateuren, von denen einige vom Widerstand erschossen worden waren. Auch die Person, die Anne Frank und ihre Familie deportieren ließ, ist dort begraben.“ Er rief dazu auf, nicht länger „Verrätern und Mördern“ eine Ehrung zuteilwerden zu lassen, „die sich freiwillig dafür entschieden haben, meine Familie zu ermorden oder sie in die Gaskammern zu schicken.“ Verschiedene Informationstafeln weisen heute in Ysselsteyn darauf hin, dass die deutschen Kriegshandlungen in den Niederlanden auch ein Teil des Unterdrückungs- und Verfolgungsapparates gegenüber der jüdischen Bevölkerung waren.

In diesem Jahr war es der niederländische Militär-Rabbiner („Krijgsmachtrabbijn“) David Gaillard, der die schwierige Ambivalenz von Schuld und Versöhnung ins Wort brachte. Aus eigenem Erleben schilderte er, wie er als junger Journalist ein Interview mit Prinz Claus von Amsberg führen durfte: Es sei das erste Interview überhaupt gewesen, das der niederländische Prinzgemahl einer Zeitung erlaubt habe. „Gerade weil so viele Niederländer ihn als ‚Deutschen‘ beargwöhnten, wollte er ein Zeichen setzen“, so der Rabbiner. Gaillard wies darauf hin, dass im Judentum insbesondere das Buch der Psalmen helfe, das Herz und den Geist zu weiten – auch, um Schuld anzuerkennen und sich vor Verzweiflung zu wappnen. Er zitierte eine Inschrift an einer Kellerwand in Köln, wo sich während des Krieges der Jude Zvi Kolitz versteckte: „Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.“

Auf der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn liegen auch vier Soldaten aus Dülmen begraben – die allesamt noch in den letzten Kriegsmonaten eingezogen wurden und im Herbst 1944 an der Maas den Tod fanden.

Kamin auf dem Keller Pins

Eine ganz besondere Bereicherung hat jüngst die Dachlandschaft der Dülmener Innenstadt erfahren: Ein passgenau angefertigter runder Schornstein bildet seit Anfang September den Abschluss des gläsernen Tetraeders, der sich über dem archäologischen Bodenfenster „Keller Pins“ unweit der Pfarrkirche St. Viktor erhebet. „Künftig bewirkt der Kamineffekt eine gute Durchlüftung des alten Gemäuers“, erklärt Josef Merselt aus Wettringen, dessen Firma „Metall & Montage“ die technische Neuerung aus Metall entwickelt hat. Farblich ist der kleine Kamin (wie der gesamte Tetraeder) dem Stabgitterzaun der Anna-Kindergarten angepasst, der bereits vorher vorhanden war.

Ausflugstipp: Das Nationaal Onderduikmuseum in Aalten (NL)

Nur wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze, in der niederländischen Provinz Gelderland, liegt die Gemeinde Aalten. Im Zentrum des Ortes, in einem typisch niederländischen Wohnhaus, befindet sich das Nationaal Onderduikmuseum – ein Museum, das sich der Geschichte des Untertauchens und des Widerstands im Zweiten Weltkrieg widmet.

Anders als viele große Gedenkstätten erzählt dieses Museum Geschichte im Kleinen: durch persönliche Schicksale, originale Einrichtung und alten Familienfotos. In jedem Zimmer erlebt man, wie einfache Menschen in einer Grenzregion vor lebenswichtigen Entscheidungen standen – mit Mut, Solidarität und wahrscheinlich auch Zweifel und Ängsten.

Das Haus selbst war zur Zeit der deutschen Besatzung von der Familie Kempink bewohnt – mit zwei kleinen Kindern. Acht Menschen versteckten sich hier monatelang auf dem Dachboden, der noch heute in seinem Originalzustand zu sehen ist. Zutritt bekommt man über eine drehbare Wand mit eingebautem Waschbecken – eine eindrucksvolle Erinnerung an den Einfallsreichtum der Helfenden. Ein ähnlicher Mechanismus ist aus dem Versteck von Anne Frank bekannt, das durch ein drehbares Bücherregal verborgen war.

Besonders beklemmend ist der Besuch des engen Gewölbekellers, der bei Fliegeralarm als Zuflucht für die Nachbarschaft diente. Dicht gedrängt warteten dort viele Menschen gemeinsam auf das Ende der Gefahr.

Bemerkenswert: Der vordere Raum des Hauses wurde vom deutschen Ortskommandanten beschlagnahmt – während nur wenige Meter entfernt Menschen in Lebensgefahr versteckt waren.

Aalten war im Zweiten Weltkrieg eine der Gemeinden mit der höchsten Zahl an Untergetauchten in den gesamten Niederlanden. Rund 2.500 Menschen tauchten hier unter – bei nur etwa 13.000 Einwohnern. Viele von ihnen waren jüdischer Herkunft. Der Ort war bekannt für seine solidarische Bevölkerung, die trotz großer Gefahr bereit war zu helfen.

Ideal für einen Tagesausflug – auch für Familien, denn das Museum verfügt in jedem Raum über interaktive Stationen, die eigens für Kinder konzipiert sind.

Weitere Informationen: https://nationaalonderduikmuseum.nl

Gedenkstein für Bertha Davidson

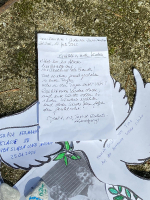

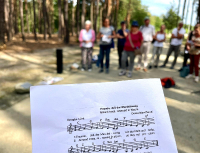

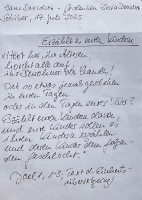

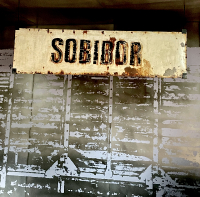

Bei einer Fortbildung haben Lehrerinnen und Lehrer aus Nordrhein-Westfalen haben am 17. Juli das Museum Sobibór besichtigt. Bei dem Besuch wurde im Gedenkweg ein Gedenkstein für Bertha Davidson-Salomon aufgestellt.

Bei der Gedenksteinlegung wurde ein Brief von Hans Davidson, Enkel von Bertha Davidson-Salomon, vorgelesen:

„Ich habe meine Großmutter, Bertha Davidson-Salomon, nie kennengelernt. In meiner Kindheit hingen in unserem Haus Fotos von vielen Familienmitgliedern, die ich nie getroffen, nie berührt und deren Stimmen ich nie gehört habe. Man sagte mir, sie seien gestorben – ohne weitere Erklärung. Ich fragte nicht, meine Eltern erzählten nichts. Ihre Vergangenheit war unaussprechlich. Erst viel später erfuhr ich mehr über sie – jedoch nur über die Ereignisse, in die sie verwickelt waren. Persönliche Geschichten gab es kaum. Sie blieben zweidimensional, wie die Fotos. Ich denke nicht einmal an meine Großmutter als „meine Oma“. Ich kann sie mir nur als Person vorstellen, indem ich in den Dokumenten über sie lese.

Den gesamten Brief lesen Sie hier: https://bildungswerk-ks.de/

Fotos: Andrea Peine, Birgit Gravermann und Kerstin Schomers